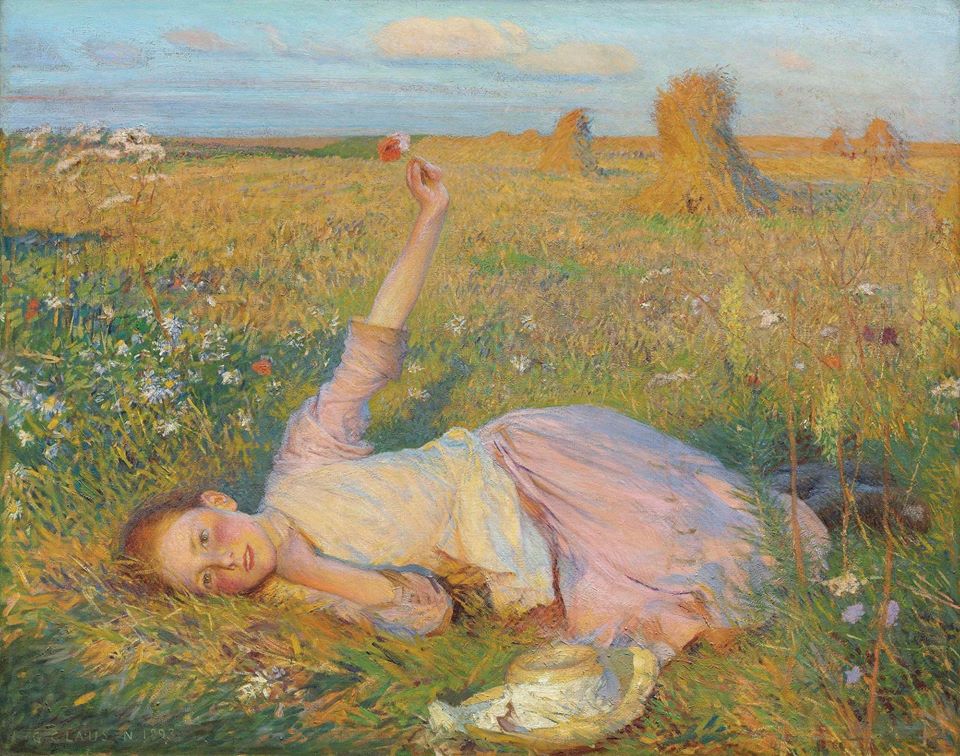

George Clausen (British painter) 1852 – 1944

Evening Song, 1893

乔治-克劳森

1893年《晚歌》

油画

97.8 x 122.9 厘米。(38.5 x 48.38 英寸)

签名和日期 “G CLAUSEN 1893年”(左下)。

另有簽名,題目及日期為「晚間之歌/George Clausen/1893」(背面有簽名

私藏

© 佳士得拍卖会照片

目录注释 佳士得拍卖行

Catalogue Note Christie’s

… The pale purple even

Melts around thy flight …Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight …

P.B. Shelley, Ode to a Skylark

… 淡淡的紫色甚至…..

融化在你的飞行中…… 祢的身影无人知晓,但我却听到了祢的喜悦…..

雪莱颂

1892年夏天,乔治-克劳森在搬到埃塞克斯郡的维丁顿(Widdington)一年后的夏天,构思出了他最令人回味的一幅画作。这幅画表现的是一个还不到十几岁的乡下孩子,躺在丰收的田野里听着鸟鸣。她在傍晚的空气中挥动着手臂,模仿看不见的莺莺的飞行。她也会翱翔,并在此过程中,发出自己快乐的歌声。在所有关于鸟鸣的视觉化作品中,从温斯洛-荷马的《云雀》,1882年(密尔沃基艺术博物馆)到朱尔-布列东的《云雀之歌》,1884年(芝加哥艺术学院),克劳森的超越性隐喻是最引人注目的。

这个想法是在新的环境下产生的。1881年,克劳森从伦敦搬到了乡下–先是到了赫特福德郡(见第75号拍品),然后到了伯克郡。这是由当时法国著名的乡村自然主义画家Jules Bastien-Lepage的作品引起的。然而,他与田间劳动者接触的时间越长,克劳森的观察范围就越扩大,他的严格的 “科学 “观察也就越发地被修改。当1889年的《门前的女孩》(1889年)被卖给国家收藏馆时,他的作品显然已经达到了一个高峰。客观性本身不是问题,而是它所带来的限制。法国印象派的作品中出现了新的方法,他们的方法似乎与转瞬即逝的生活环境相吻合。与此同时,克劳森作为 “自然主义 “摄影师彼得-亨利-爱默生的导师,同时也在促进格拉斯哥男孩的利益,他们的作品接近于装饰性。

当他刚到威丁顿时,克劳森有了新的起伏的田地可以探索。在库克汉姆-迪恩的泰晤士河谷曾是个避风港,现在这里越来越受到富裕的上班族的欢迎,马洛周围也建起了新的别墅。在埃塞克斯郡的北部,靠近萨夫伦瓦尔登的地方,则是乡村深处,离大都市更远。在收获的时候,在高高的山丘上漫步,人们可以呼吸到芬芳的空气。那种解放的感觉是可想而知的。是的,如果要赶在提交给学院和其他展览的最后期限前完成画作,还有很多画作需要完成,只有当他在1891年的《割草机》(The Mowers)中取得了不错的成绩时,克劳森才觉得自己可以自由地处理一些新的东西。

这种 “新的东西 “来自于对艾米丽(Emmy)—当地砖瓦工11岁的女儿–莱特的大量研究。艾米会为他摆出一副画像,躺在附近田野里的草甸花丛中,为他创作了《晚间之歌》。这幅作品的主题–俯卧着的、全长的身影并不新鲜。最近由奥尔德汉姆的威廉-斯托特等人重新创作的《沉睡的维纳斯》是一个古老的主题。沃特豪斯(J.W.W.W.Waterhouse)在他的第一版《奥菲利娅》(1889年)(私人收藏)中,将他的女主人公放在田野里–可能是被两年前的拉-桑格的《离家出走》(未找到位置)所打动。这幅画很可能是本幅画布的视觉来源,尽管它被改成了一个无忧无虑的田野里的孩子。当然,在克劳森考虑这幅看似简单的《黄昏之歌》的时候,其概念、意图和视觉的复杂程度已经有了很大的改进。

这幅作品是他迄今为止研究得最详尽的作品。彩色粉笔和粉彩将成为他的基本规划媒介。1884年,克劳森第一次认真地采用了这种方法。它作为一种独立的创作类别–与水彩和油画一起–直到大约四年后,他在格罗夫纳画廊成立了 “粉彩画协会”,并在其中发挥了主导作用,才开始出现。从本质上说,使用这种媒介,是用色彩来作画–在纸的表面上刻画、涂抹和刮擦–使用的是 “糖纸”–以获得其他媒介无法达到的效果。而在墨盒纸上的石墨则被保留下来,用于精细的细节。这个过程不可避免地影响到了艺术家的油画技术,在这个过程中,鲜艳的色彩被运用到了艺术家的油画技术中;不是用平淡的掐丝,而是在夏日傍晚的田野上,创造出强烈的表面活力,这在莫奈和印象派后期的作品中也是如此。这就是《黄昏之歌》惊人的新鲜感和即时性的结果。

当这幅作品完成后,克劳森才制作了一幅标题为水墨线描的插图。

这幅作品于1893年3月20日完成,并交付给了克劳森的经销商Goupil and Co公司,以便将其送往4月底开幕的皇家学院。当时,人们的反应从一瞬间的敌意到全心全意的热情各不相同。保守的、排外的雅典娜艺术馆可能是最受委屈的。它认为这个女孩是个 “法国的奥黛丽,不值得一画……….”,并指责画家的举止更适合马尔斯沙龙的风格,因为它认为这是 “傻瓜的天堂”。R.A.M.史蒂文森(R.A.M.Stevenson)的批评中更多的是美学上的保留意见,他虽然认可这幅画,但他希望牺牲它的 “棱镜质感”,以达到 “更大的光的质量”。其他评论家们也出人意料地认识到,如果克劳森的新方向将他带入莫奈和雷诺阿的轨道,那么色彩的表现力冲突才是他的出路。学院报》评论说:”现在”………..印象派的风格–尤其是莫奈和雷诺阿的风格–让他魂牵梦绕。

标准晚报》表示赞同,认为透纳首先观察到的色彩振动和莫奈 “最能理解 “的色彩振动现在正被克劳森在一幅 “应该被买下 “的画作中为国家探索。这无疑是整个学院展览中乔治-摩尔 “会选择拥有 “的一幅作品。在展览结束前回到展览现场,他被这幅画所吸引。’我敢说’,他说:

…………它是勒贝里奇和莫奈的结合体。但是,尽管如此,这幅画显然是克劳森的作品–莫奈和勒贝泽都不可能画出这幅画–除了克劳森,没有人可以画出这幅画,无论谁买下这幅画,他都会越来越喜欢他的画,与它一起生活的每一天都会更喜欢它。

当摩尔的墨汁干了的时候,这幅画已经被卖掉了。古皮尔存货簿上记载,1893年6月5日以250英镑的价格卖给了W.B.特纳,几天后,克劳森收到了一份大意是这样的电报。当这幅作品在《艺术杂志》上以整版的形式转载时,他又得到了10基尼的报酬。

克劳森凭借《黄昏之歌》将自己置于英国印象派的辩论中心。艾美-赖特不是维纳斯,不是奥菲利娅,也没有逃出仙女林。她挥舞的罂粟花并不是什么精心设计的罗塞蒂的象征,而是对雪莱 “轻率精神 “的纯真赞美。看不见的云雀在黄昏时分俯瞰田野,或在篱笆丛中欢快地歌唱,是每一个乡下孩子的真正遗产。

KMc.